После того как в газете «Голос Крыма» в двух номерах подряд была опубликована моя статья о крымских татарах — участниках партизанского движения в Крыму, я получил десятки откликов. Мне писали из США и Франции, звонили едва ли не со всех уголков Крыма. В течение нескольких месяцев каждое воскресенье в мою квартиру приезжали дети, племянники и племянницы бывших крымских партизан.

Собранная благодаря этим встречам информация пополнила мою работу столь недостающими анкетными данными, фотографиями, документами. Рукопись моей книги «Крымские партизаны» приняло к изданию престижное московское издательство и, как говорила моя караимская бабушка, Кысмет олса (Бог даст), в этом году книга, наконец, придет к читателю. Я был уверен, что поиск завершен, как вдруг именно 9 мая ко мне домой неожиданно пришла еще одна гостья.

Собранная благодаря этим встречам информация пополнила мою работу столь недостающими анкетными данными, фотографиями, документами. Рукопись моей книги «Крымские партизаны» приняло к изданию престижное московское издательство и, как говорила моя караимская бабушка, Кысмет олса (Бог даст), в этом году книга, наконец, придет к читателю. Я был уверен, что поиск завершен, как вдруг именно 9 мая ко мне домой неожиданно пришла еще одна гостья.

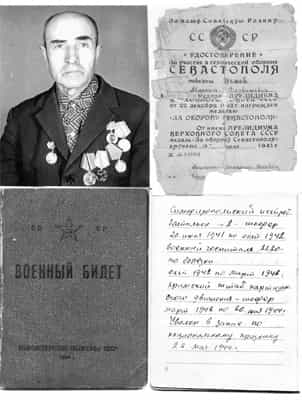

Она назвала фамилию своего отца и поразилась тем, что я его знаю. Да и как не помнить Аблякима Исаева, который в 1942 году одним из самых первых крымских партизан был награжден боевой наградой — медалью «За оборону Севастополя».

Саиде-ханум принесла документы отца, но самое главное поделилась его воспоминаниями.

Надо сказать, что Абляким Исаев относится к чрезвычайно ограниченному числу крымских партизан — тех, кто воевал в 3-м Симферопольском партизанском отряде. В том самом, которым командовал «Адъютант его превосходительства» Павел Макаров. Среди принесенных Саиде ханум документов есть пожелтевший листок, на котором от руки записан адрес Макарова: Симферополь, ул. Раздольная, дом.., квартира… Женщина огорченно рассказывает, что не смогла найти эту улицу. Открываем мой справочник «Улицами Симферополя» и узнаем, что бывшая Раздольная — ныне улица Крейзера.

Как мне было уже известно из наградных документов, Абляким Дервишевич Исаев родился в 1912 году в деревне Кара-Кият Симферопольского уезда Таврической губернии. В голодные годы лишился родителей и с двумя младшими сестрами фактически бедствовал. Со строительством Керченского металлургического комбината он ставится его рабочим. По существовавшей в те годы для «коренной нации» квоте его направляют на учебу в Крымский мединститут. Не имея материальной поддержки, Абляким не выдержал полуголодного студенческого существования и перешел учиться в профтехшколу на шофера, а его друг по студенческой скамье, Умер Ибрагимов, окончил институт и всю жизнь проработал врачом.

После профтехшколы Абляким служил в армии, вернулся в родной город и стал работать шофером в Крымском обкоме партии.

Когда началась война, его закрепили за командиром истребительного батальона Георгием Северским, который был профессиональным военным — пограничником. По делам службы Абляким часто бывал в его симферопольской квартире, подружился с семьей: женой Анной и дочерью Северского.

По-видимому, ни Анна, ни сам Северский и близко не представляли всей той опасности, которое таило в себе партизанское движение, иначе он никогда бы не взял с собой в лес жену и дочь.

1 ноября 1941 года немецко-румынские войска вошли в Симферополь. Партизанская эпопея началась. Завезенные в лес продукты надежно запрятать не успели. Вот как впоследствии описывал эти дни один из партизанских командиров Николай Дементьев:

«Встречаем партизан. Как потом оказалось, это был 3-й Симферопольский отряд. Вперед вышел комиссар отряда Чукин. Разговаривал грубо, презрительно. Матросы ответили тем же. Обматюкав партизан, моряки пошли дальше, но уже не по шоссе, а в горы. На яйле увидели разбитые телеги и возле них остановились на ночлег. Телеги накрыли плащ-палаткой и уснули. Утром заметили мальчишку или вернее юношу, который пас барашек. Парень быстро забил барана, освежевал его и на костре приготовил что-то вроде шашлыка. Парень работал так ловко, что матросы откровенно им любовались. Так состоялось мое первое знакомство с крымскими татарами. Позавтракав, матросы почистили оружие. Проверяя его, пару раз выстрелили. Вдруг на плато выезжает «Эмка». В ней партизан с ручным пулеметом, какой-то пограничник со звездой политрука на рукаве, ну и, естественно, шофер. Пограничник назвал себя командиром партизанского района и поинтересовался: что моряки намереваются делать дальше.

— На Севастополь идти.

Тот неодобрительно покачал головой. Посмотрел на автоматы ППШ, которыми мы были вооружены, и предложил остаться в партизанах.

Так вся группа моряков осталась при штабе партизанского района, которым командовал приютивший нас Северский.

Было это в первую неделю ноября. Как-то мы шли по лесу и недалеко от лагеря видим: лежит деревянная бочка, килограмм на 30-40. Открыли ее — красная икра! Объелись ею так, что потом животы болели.

Макаров производил хорошее впечатление. Рассказывали, что он командовал партизанским отрядом еще в Гражданскую и хорошо знал здешние леса. Уже потом я узнал, что Макаров был адъютантом генерала Май-Маевского. И хотя Макаров потом сам писал об этом в своей книге «В двух схватках», но настоящая известность, правда, уже посмертная, пришла к нему после выхода в свет многосерийного телефильма «Адьютант его превосходительства». Автором сценария был Георгий Северский. Нисколько не сомневаюсь, что Северский и есть сын полковника Львова! В официальной его биографии ничего этого, конечно, нет. Был он беспризорником, родителей не помнит, стал пограничником. Но в «Адьютанте» все написал о себе ближе к правде.

3-й Симферопольский отряд, как, впрочем, и все партизанские отряды, состоял сплошь из интеллигенции. Формировался он из руководящих партийно-советских кадров сельского Симферопольского района. Что ни человек, то в прошлом или председатель, или заведующий. В лес они пришли с чемоданами и баулами. Настроение у всех одно: переждать в лесу месяц-другой, а там — «непобедимая и легендарная» разобьёт всех врагов, и можно будет возвращаться на свои высокие должности. Чувствовалось, что они принесли в лес золотишко и периодически его перепрятывали. Всё это выглядело очень забавно. Когда начался голод, а в 3-м Симферопольском он начался очень быстро, они все перемерли как мухи. Умирали прямо у нас на глазах».

Страшный голод, как и случаи канибализма в 3-м партизанском отряде зафиксированы во многих архивных документах. Но, тем не менее, приведу воспоминания Аблякима Исаева, со слов его дочери. «Зимой 1942 года были случаи, когда партизаны ели замершие тела своих умерших товарищей. Когда командование об этом узнало, за это стали расстреливать».

Страшный голод, как и случаи канибализма в 3-м партизанском отряде зафиксированы во многих архивных документах. Но, тем не менее, приведу воспоминания Аблякима Исаева, со слов его дочери. «Зимой 1942 года были случаи, когда партизаны ели замершие тела своих умерших товарищей. Когда командование об этом узнало, за это стали расстреливать».

Всю свою жизнь Абляким Исаев тепло вспоминал супругу Северского Анну, которая, зная его еще до леса, иногда, тайно от мужа, давала ему то кусочек хлеба, то еще что-нибудь съестное. Начальство всегда и во все времена питалось лучше остальных.

Во время прочеса леса дочь Северского была схвачена карателями. В течение всей жизни Аблякима мучил вопрос о ее судьбе. Уже в Крыму Саиде Исаева узнала телефон Северского, позвонила ему и сказала, что она — дочь Сергея Исаева. В лесу его знали под этим именем. Уже тяжело больной Северский попросил, чтобы Исаев обязательно навестил его. К сожалению, их встреча так и не состоялась. На вопрос Саиде о судьбе дочери Северский ответил, что в те дни она погибла…

В октябре 1942 с реорганизацией партизанского движения значительная часть отрядов была эвакуирована на Большую землю. Абляким оказался в числе тех, кто уходил морем. Когда корабль подошел к Туапсе, то оказалось, что причал разбит только что закончившейся бомбежкой. Чтобы достичь берега, надо было прыгать в ледяную воду и добираться до берега вплавь. Обессиливший Абляким наверняка бы утонул, но кто-то прыгнул в воду и вытащил его на берег.

После трехмесячного пребывания в госпитале Абляким Исаев вновь стал служить шофером в Крымском штабе партизанского движения. По возвращению штаба в Крым его вызвали в отдел кадров и сообщили, что он уволен «по национальному признаку». Именно такая запись была сделана в его военном билете.

Фактически по собственной воле, за свои деньги Абляким отправился в депортацию. Его беспокоила судьба младших сестер, мужья которых были на фронте, и ни на чью помощь они не могли рассчитывать. Его приезд в места ссылки народа фактически спас их от гибели. У Сафие от отморожения отпали пальцы ног, а все трое ее детей умерли. Бедствовала и вторая сестра с сыном…

Аблякима сразу же назначили шофером директора совхоза «Имени Пятилетия Узбекской ССР». Потихоньку жизнь, вроде бы, стала налаживаться. В 1949 году Абляким Исаев женился. На свет появились сын и две дочери.

В шестидесятые годы прошлого века посещавшие Симферополь крымские татары стали рассказывать соотечественникам, что в Крымском краеведческом музее среди прочих фотографий героев-партизан есть и портрет Исаева. Каждый приезжавший тогда в Крым крымский татарин, в первую очередь, спешил в музей увидеть ту фотографию. И руководство музея, не разглядевшее в распространенной русской фамилии крымского татарина, срочно исправило допущенную идеологическую ошибку, и портрет был отправлен в запасники…

В 1992 году уже совершенно больной Абляким Исаев вернулся в Крым. Поселился у дочери в селе Линейном Нижнегорского района. Увы, ему так и не удалось повидать никого из своих боевых товарищей. В 1996 году он — один из последних участников той трагической военной эпопеи — ушел из жизни…

Владимир ПОЛЯКОВ

«Полуостров» №19 (323) 15 – 21 мая 2009